本文约10000字,阅读需要15分钟。

photo: Derek Crowe

1

我从没想过自己会爱上冬天,直到开始越野滑雪。

对眼下的天气有所不满的时候,人总是会忍不住地去思念已远去的季节里那些美好的事物。冬天闷在家里无精打采的时候,我总是会幻想:等到了春天,夏天,我就可以去林子里,去山里,看山谷里成群盛开的野花,听小鸟们叽叽喳喳的鸣唱,还有那些令人陶醉的味道,初春枫树林里的枫糖香,雨后徐徐散开的青苔味,盛夏汩汩小河边热腾腾的霉蒸气。

可是烈日炎炎的燠热天里,我能怀念冬天些什么呢?除了寒冷,就是漫长,酷寒和大雪把人囚在屋子里,弄得人整天昏昏沉沉。风只会一个劲儿地号叫,连去外面晒太阳这样平常的事也不能了,只怕还没来得及体会到阳光的暖意,人就被冻僵了。当然可以二话不说穿上冰爪深一脚浅一脚地冲到林子里去,可是......

一切开始发生变化是在两年前的初冬。

那时我刚认识大牛不久,每周我们都去Fred在Salomon店组织的周末跑,号称要不惧严寒跑过整个冬天。那年的冬天到得很早,才刚进十一月,地上就结霜了,林子里也已经飘起了小雪,对于即将而来的寒冬我早就抱着一副听天由命的态度,可大牛却一脸期待。

“真想早点下大雪啊!”

“到时候一天跑步一天滑雪,简直完美!”跑步的时候他一直念。

“来跟我们一起滑雪吧。”

“滑雪啊……“

“不知道那么需要技术的事情能不能做得好。”

“做不做得好试试不就知道了。”

大牛口中所说的滑雪对我来说其实并不陌生,越野滑雪(cross country skiing)又名北欧式滑雪(nordic skiing),它既不是大众熟知的那种“搭着缆车到山顶再一冲而下”的高山滑雪,也不同于近几年在欧美越野圈十分火热的登山滑雪skimo(ski mounteering)。

不再依靠缆车,也无需忍受滑雪度假地的喧嚣,更不用受制于天然地形,只需凭借同一套雪具,就既可以上山,也可以下山,不受任何拘束地驰骋在广阔雪原上。

听起来有意思呀。

不过那年是个暖冬,没下下来多少雪,无论是对于雪场,还是对于滑雪爱好者来说都是个糟糕的年份。

雪季快结束的时候,我和胖胖去了一趟附近的硬木头雪场,在出名的大忽悠Bob那里买了适合初学者的不需要打蜡的雪板。

到下一个雪季开始还要等上至少大半年,可我们并不着急。凡事并非快就是好,花在尚未准备好之前也不绽放。

不过话又说回来,一旦花期到来,即使未准备妥当,花朵也会竞相绽放,大自然的意旨总归是无法违逆的。

不管怎样,第一个冬天就这样过去了。

2

photo: 大牛

Centre Castor是位于魁北克城北面的越野滑雪场,上个冬天我们就来过这里。

我们这群满世界徒步跑步骑车划船的朋友,在圣诞新年假期组团来魁北克滑雪一整周,如今已经是第二年了。

这几年安省冬天的天气总不太稳定,经常是昨天还暴风雪狂虐,今天就温暖如春,明天干脆下起了倾盆大雨。雪道上本来就少得可怜的基雪,经过暖雨的热心浇灌,不到一夜都化成了水,再一降温,就全上了冻,雪道彻底变成了溜冰场。

不像魁北克,毕竟人家超过3米的年均降雪量硬杠杠地摆在那,不用太在意天气,只管开车到雪场,换上雪板雪靴,就可以在洁白无瑕的山岭间驰骋,一路欣赏山脉和河流美不胜收的雪景,运气好的话还能看到野生动物。

雪道难度也不在一个水平线上。安省雪场大多范围不大且地势不高,蓝道在魁省充其量也只能算作是绿道,黑道勉强能抵得上人家的蓝道,至于魁岭上那些上下翻飞任人纵横驰骋的长黑道,在安省是想都不要想的了。

于是一整年都对这里念念不忘。

刚刚下过大雪,天地间白茫茫的一片。在树林里穿行,雪厚厚地铺在松树上,连松枝都被压弯下来。常常一阵风吹来,一大团雪从天而降,虽然会被猛地吓一跳,但白雪从头顶将人覆盖的感觉,也让人感到由衷的快乐。

沿着雪道我们很快上了山,滑过山顶的小湖时,远望过去湖对岸矗立着一排排规整的平房,据说那些都是兵营。刚才开车进来也需要出示身份证件,不过守门的老兵倒是笑容可掬,也很能说些英语(魁北克曾是法属领地,这里的居民很多只会讲法语),放行时还祝愿我们滑雪愉快。

Centre Castor隶属于加拿大陆军第五机械化步兵旅所在的CFB Valcartier军事基地,是用于开展高尔夫、山地车、渔猎和越野滑雪等运动的户外中心,成立之初只为军队服务,如今也对民众开放。

滑雪自古就与军队有着千丝万缕的关系。越野滑雪史上最著名的传奇可以追溯到公元1206年的挪威内战,当时Birkebeiner部落的首领哈康三世在利勒哈默尔不幸战死,面对敌人Bagler部落的追杀,他不到两岁的遗孤危在旦夕。一队忠心耿耿的宫廷护卫立誓要将小王子送到几百公里之外的特隆赫姆,却在途中遭遇了暴风雪的阻挡。是两名Birkebeiner战士将小王子藏在怀中,在暴风雪中翻山越岭,滑雪了55公里,最终将他送达了安全之地。若干年后,这位年幼王子成为了哈康四世,他终止了古挪威一百多年来的部落混战,将其带向了鼎盛的高峰。

这就是如今最负盛名的挪威Birkebeinerrennet滑雪赛的起源,参加该项赛事的每一位选手都需要背负至少3.5公斤重的背包完成从瑞纳到利勒哈默尔之间54公里的滑行距离,而3.5公斤的重量就是当年那位小王子的体重。

最早的正式滑雪比赛也源自于挪威军队。在1767年挪威军方组织的滑雪比赛中,就有滑雪和射击(现代冬季两项的前身)、越野滑雪、滑降以及负重赛四个项目。1826年挪威的雪上步兵团正式解散,当地新成立的滑雪俱乐部接管了其装备设施,并开始组织各项赛事和活动,于是世界各地的越野滑雪运动就这样轰轰烈烈地发展起来了。而越野滑雪也于1924年成为了在霞慕尼举办的第一届冬奥会的正式项目。

Knud Bergslien Painting: Skiing Birchlegs Crossing the Mountain with the Royal Child

2017挪威Birkebeinerrennet越野滑雪赛,photo: Birken Skifestival

山顶的小湖已经完全冻成了坚冰,上面覆盖着厚厚的积雪。冰冻的湖面提供了到很多地方的新的捷径,很多时候可以直接滑雪从上面穿过。要是出门得早,有时还能看到狐狸或者野兔的脚印。

此刻大牛、王毅和我三人同行,我们打算先滑眼下这条不到4公里的短道热身,接着再滑12公里的大圈。今天我们穿的都是传统式的雪靴和雪板,所以要依照传统式雪道向前滑行。

越野滑雪大致分为两种类别,一种是传统式(classic skiing),滑雪板需要在规定的雪槽内滑行,通过利用身体的重心将雪板有弧度的位置压到雪面产生摩擦力,然后借助摩擦力发力滑行。另一种是自由式(freestyle),并不用在规定的雪槽里,动作有点类似于滑冰,发力点在雪板的内刃,配合雪杖的同时向前推进滑行,于是也被称为蹬冰式(skate skiing)。

传统式滑行 (classic skiing)

蹬冰式滑行 (skate skiing)

去年一整个冬天我都在练习越野滑雪传统式的各种技巧,包括交替滑行(Diagonal Stride,类似在雪上跑步的滑行动作)、双杖推撑滑行(Double Poling,以双杖撑地往前推行)、八字上坡(Herringbone)以及滑降和转弯。

滑雪对我而言几乎是从零开始的,刚上雪道的时候连站都站不稳,一紧张起来还会同手同脚笨得可笑。当时身边一起滑雪的朋友都已经是高阶选手,虽然缺少了同伴之间的互相督促,却也没有急于进步的压力,反而一边心安理得地直面差距,一边得到了很多鼓励和过来人的经验。

也许对于滑雪这类需要慢慢找感觉的运动,保持心情平静轻松反而好。摔了跤没什么丢脸的,尝试新技巧失败也不会觉得挫败,只要在慢慢体会中等待下一次的突破就好。总之就是全心沉浸和享受学习的每一个时刻,不知不觉中就大不一样了。

兵营的最后一段是个挺长的大下坡,我觉得坡度还不算太陡,就没减速直接从雪槽里冲下来,结果到后面速度越来越快并且出来许多弯道。我本来心里有点打鼓,但很快发现只要自己保持放松不慌乱,雪板自己就知道该怎么前进,只需随它一起做出轻微的偏转,就像端坐在轰隆隆的小火车上那样就好。于是就很镇定地把一切都交给了雪板,听着风在耳边的蹭蹭声,轻轻松松地下来了。

最后一次从山上滑下来的时候,太阳已经下山了,天边还残留着最后一抹红色。小半个月亮斜挂在西南方的天空上,四下里安静得没有一丝声响,这么单调沉静的时刻,好像已经很长一段时间都没有过了。

吃晚饭的时候,听到同住的二哥和二姐讨论,如果在雪槽内的急速滑降过程中碰到转弯,因为没有办法用雪板內刃刹车,就要全靠身体重心的自然偏转来保持稳定。

这些细微之处,原来我没学过也慢慢自己体悟到了。

3

photo: Ski de Fond Charlesbourg

圣诞节那天我们去的是Ski de Fond Charlesbourg雪场。

圣诞节是这边顶重要的节日,好多雪场就这天不开门,大家都需要休假。可我们就是来滑雪度假的呀。

魁省的越野滑雪场通常在雪道上每隔几公里就会设一个被称为Hut的小木屋,里面一般布置有简单的桌椅和火炉,供滑雪者取暖和休息。火炉大部分都烧木头,靠近入口处的Hut会有工作人员时常维护,确保炉火旺盛。至于更偏远的小屋,有些设施好的雪场会按时段供应燃气。其余的就只能碰运气啦,如果恰好赶上前人刚刚生好的旺火,自然可以好好享受一番,否则想要取暖就只能靠自己动手了。

极寒天里小木屋的窗户被冻得冰花密布,在外头是看不清里面光景的。不过不要紧呀,先看看烟囱是不是冒烟,就知道炉子是不是热的,至于里面的人嘛,数一数插在外面的雪板就一目了然了。

我们大队人马赶到的时候,先头部队已经在里面了。于是把各自带来的食物摆出来一块吃。吃食一般是水果和各苑自制的肉卷或者三明治(我们这回总共有十四人四车分三苑住),用锡箔纸包着放在炉子上烤热了吃。我们苑的是二姐早上做的牛油果芝士卷,里面塞了满满的火腿肉片。

这几天我们苑的伙食开得特好,香喷喷的红烧排骨,土豆炖牛腩,烧鹅,羊肉丸子粉丝汤轮番上阵,连早餐也少不得各种肉菜。我们一开始还寄希望于这趟滑雪之旅可以改善体重,滑完第一天之后一个个都不再废话了,各种炖肉的大锅配着锅铲子直接端上桌,呼啦啦吃得虎虎生风,残渣都不剩就直接洗锅,连盛菜的盘子都省了。奋力滑雪,大口吃肉,在严寒里挣扎一整天,再没有什么比香喷喷的肉食更安慰人心的了。

因为是圣诞节,夜里又刚刚下了大雪,雪场也只清理出了一条雪道。可这条来回八公里的短雪道也着实不太好滑。一路上没完没了的上下起伏,下坡也因为十分狭窄根本没办法用雪板刹车,只能听天由命顺着雪道往下猛冲,如果下去后再碰到什么急弯之类的突然状况,就更险象环生了。

王毅现在工作的研究所在多伦多的很北边,那里降雪很多,雪季比多伦多更长。虽说不如城市周边雪场林立,也不像我们在俱乐部每周末有教练上课针对指导,但当地社区的滑雪氛围很好,很多人都是从小滑到大的好手,滑雪道也四通八达。长期浸泡在这种氛围里,滑雪上下班如今对王毅来说也不是什么稀奇事了。

所以应付起眼下这些蜿蜒狭窄的林道,他比大多数人都显得更收放自如,遇到陡下坡,根本不用把所有的技术要领做到位,也轻轻松松地下去了。不像我这种科班出身的新手,一心默念要领,战战兢兢,反而常常事与愿违。

不过这种野道最考验技术,也锻炼人的心态。我第一次滑回程下坡时有些过于紧张,有一次急速地冲到坡下面,雪道已经不见踪影,雪板在被划得乱七八糟的雪地上乱飞,结果慌得失去平衡一头栽到雪里。再走就好多了。等到了第三次,基本就镇定自如了,雪板往前乱冲也无所谓,把自己的重心控制好就行,反正减速后就可以立即调整回来。

之后好像就再不怕下坡了,即使黑道上那些连续急拐弯的陡下坡也一点都不怕了,让身体凭感觉做出反应,即使稍有偏差,也能自然而然地修正。放松自在地从山顶上急速冲下去的感觉,多么酣畅淋漓呀!

今天雪鞋组也很活跃。我们刚刚回到入口处,雪鞋组的大队人马也已经走一圈回来了。

雪鞋(snowshoe)在加拿大很普及,只要热衷冬季户外运动的人,几乎男女老少人手一双。在又深又软的雪上走路,脚会陷进雪里,走起路来就会非常吃力。对付这些松软的厚雪,这种大大的熊掌鞋比冰爪要好用得多,在雪地里简直所向披靡。

很多滑雪场除了开放滑雪道,也都会开辟出供人们穿雪鞋休闲行走的小路,一般在树林深处蜿蜒而上,然后去到一览无余的山顶。

在雪中行走,一边走,一边看着四面的光线映照下的雪,感觉十分美妙。无数闪耀着的冰晶雪粒折射着从枝叶间传射过来的光线,变幻出细微的七色光芒。风也在这里留下了痕迹,把广阔的原野埋起来的雪,也像沙漠里的沙子一样能制造出波纹,让人叹为观止。

photo: 大牛

photo: 大牛

photo: 大牛

圣诞节还出来滑雪的人不多。但除了我们,这里也有别的滑雪者,大多是些住在附近的当地人。

在大一点的雪场,我们总能遇到那种穿着连体滑雪服,神色专注的精英选手,飞快地从身边冲过去,转眼就不见踪影。而在这里遇到的人则大多带着厚皮帽,穿着松松垮垮的棉服,他们一边自在地滑行,一边冲你露出腼腆而友善的微笑,然后又悠然地滑远了。

于是就这样愉快地度过了又一年的圣诞节。

下午四点钟太阳就下山了,我和王毅滑完最后一圈收工,离开停车场的时候,雪场里已经空无一人,只有月亮高高地挂在天上。

管理处的小房子仍然灯火通明,想必是晚上有什么圣诞节的庆祝活动吧。

4

photo: 大牛

至于Camp Mercier当然是最好的。紧邻着它的Jacques-Cartier国家公园里山脉连绵,浩荡辽远,在白雪的点缀下一片苍茫。

Camp Mercier就隐藏在湖泊和这些影影绰绰的白色群山之间。

下午阳光很好,雪道上很安静,但也不是一个人都没有。

有年长的老者沿着湖岸一个人静静地滑,一面滑一面望向远处那抹凝止不动的白。

有在雪道上训练的残疾人选手,座椅固定在雪板上,全靠腰腹和上半身发力,一到上坡就要很辛苦地靠杖一点一点地戳上去。

还有人在陪同他一起训练,前面开道的,后面护驾的,背着要更换的装备以备不时之需。

陪练们可不会耽误放飞自我,遇到大下坡不但不减速,还拼了命地加速。万一遇到什么障碍,就从雪道里腾空飞出来,侧身往旁边高高的雪墙上轻轻一点,又妥妥地落回雪道里。

把人看呆了。然后继续滑。

一只松鸡咕咚咕咚地跑过去了。

一只大耳朵的兔子像弹簧一样地跳到雪地上,优雅地伸展了一下身子和四肢,转眼也消失了。

“你滑得很好呀,你看到刚才那只鸟了吗?”

大名鼎鼎的Camp Mercier在魁岭这边是以雪质好而著称的,这地方甚至都不像平常意义上的雪场。我们滑过湖边一小片平坦的区域后,很快就开始沿着雪道一路上山。视野越来越开阔,路也越来越陡峭,山脉、峡谷和河流都渐渐呈现出全貌,感觉和往日在国家公园里爬山没什么两样,只是脚上多了副雪板而已。

一面辛苦地爬坡,一面想象着在我们之后出发的休闲组,这么陡的长坡,他们一定也会觉得很辛苦吧。去年同来的很多人都滑过这条13道,很长的上坡加很长的下坡,上下皆陡,他们管它叫”大Boss”。

其实13道只是我们的必经之处,我们真正要去的是14道,今天来回全程有24公里。

一年前我根本不敢想太多,每次一拿到雪场地图,都是先找到起点,以它为中心划圆,远的地方不考虑,离得近的蓝道黑道也统统排除,只老老实实围着绿道打转,还动不动就摔跤。

如今终于可以不必再受那些距离啊难度等级啊的束缚,只想着要去的地方,要看的风景就好。就这一点,也让人觉得欢欣鼓舞,感到时光流逝终究也有宽慰人心的一面。

一路饱看雪色杉林,转到14道后不多久就有一个分叉口,有一条短路可以通往回程的另一端。

可近路是绝对绝对不能抄的,万一错过了什么与世隔绝的角落呢?

然后就真的置身于与世隔绝中了。

一片空茫茫的大地,只有一条小路在山脊中央寂静地延伸。雪覆盖了一切,包括路旁的矮灌木,把它们堆成了圆圆的小雪丘。

漫山遍野的小雪丘一个挨一个地立着,只有一簇小枝从头顶伸出来。那小枝就是它们身体上唯一的触角,唯一的伸展,唯一的开启之处。谁说它们都是沉睡的植物?我明明感觉得到强烈的生命气息。

感觉得到。

感觉得到。

感觉得到它们的窃窃私语。

“雪正在下着。”

“是呀!雪在下着呢。”

“咦,又来了两个人?”

“哈,又来了两个人。”

“再来就是明日了。”

“是呀!再来就是明日了。”

“哈哈......”

“嘻嘻……”

然后就彻底地悄然无声了,好像聋了一般。太阳已经完全消失在地平线之后了,走在路中央,甚至感觉大地真的在往四面八方微微下沉。暮色下的荒原,沉没在它自身、针叶和白茫茫的积雪所堆积而成的灭寂里,这是彻底的安静。

Camp Mercier 13道

13道山顶,photo: 王毅

14道

14道

14道

在14道画上休止符的地方,我们看到另一条雪道自在地伸出去,活泼泼地拐了个弯,就不见踪影了。

那是一条野雪道,从14道延展出去又有超过20公里。假如此时我背着一个skimo滑雪包,上面恰好还架了一副短胖短胖的野雪板的话,就可以换上它们大大咧咧地进去一探究竟了。

可眼下我没背滑雪包,也没有短雪板。

一只大雁从头顶铿锵地飞进去了,我很想问问它到底是本地居民还是远道而来的旅行家。还没等我张口,它就呼呼地扑动着翅膀扬长而去了,只留下一个遥不可及的背影。

那是世界尽头的另一个世界......

夜终于爬上来,吞噬了整个大地,但雪还是明亮,还有月光。回去的路静静的美透了,轻盈的雪花一片一片飘落在头发上,肩膀上,睫毛上,眨起眼睛来粘粘的。细雪霏霏落下,我们跟着雪板穿行在雪幕里,仿佛有种身体飘浮在宇宙中的感觉。

我们后来才知道,休闲组在出发前被过来人的危言耸听震慑住了,他们迟疑了,犹豫了,动摇了,最终也没有上成山。于是他们围着山脚下的湖滑了一大圈,还展开了激烈的追逐赛,把所有为大Boss积蓄的能量都一点不剩地消耗光了,然后心满意足地回家了。

“明年一定要上大Boss!”

而天空那轮月,的确是一日比一日圆了。

5

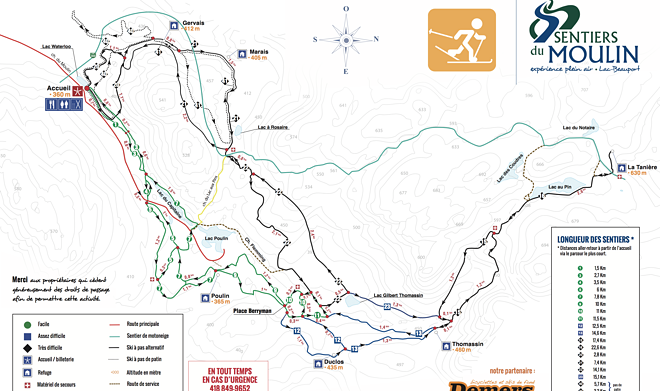

photo: Sentiers du Moulin

最冷的那天我们去滑的Sentiers du Moulin。

今年不知道怎么回事,据说是因为北极极地漩涡减弱,冷空气大举南下的缘故,反正自打我们离开多伦多一上路,极寒警报就一个接着一个发个不停。但不管怎样,对于滑雪者来说,这种消息总没有“那么差”。

即使极寒,也没人甘愿待在屋里。今天大家先在一苑集合,一队人已经穿雪鞋上了山,另一队人去山下的小湖上滑冰,只有我和王毅,抱着感受一下体感零下四十多度(实际温度零下三十摄氏度)的心态,磨磨蹭蹭地到了雪场。

王毅戴着厚面罩把脸捂了个严严实实,我在挡风外套里面加穿了最厚的抓绒,先戴一层羊毛帽,再蒙上头巾,最外面还扣了顶有护耳的大帽子,又往手套里塞了两只暖宝宝贴。

体感零下四十多度啊,还真是冷,又刮着风。寒冷似冰的空气覆盖着整个山头,一切都被冻得邦邦硬,雪板踩在雪上咯吱咯吱地响。

一到下坡,手指就冻得生疼,麻木得几乎没了知觉,只好死死地攥紧掌心里的暖宝宝,几乎要把它们捏碎了。风吹过来,脸颊骨和鼻尖也发麻,下巴僵得几乎说不了话。

好在雪道总是上下起伏,碰到上坡努力爬升的时候,知觉就恢复了。于是上坡带来了前所未有的幸福感,这时候双腿往前滑的每一步都是自己想要的。所有那些出现在眼前的小山坡,似乎都在快活地高喊“前进!前进!”

在雪场入口处我们遇到一对年轻的夫妇推着小车,他们家不到一岁的小娃娃安安静静地坐着推车里,笑眯眯地看着在外面忙前忙后的父母。我们还没来得及跟他们打招呼,一家人就踩着雪板拖着小车出发了。等我们滑到了第一个小木屋Poulin,又看到好眼熟的雪板和小车,原来他们已经抱小娃娃进去烤火了。

Sentiers du Moulin是我们上个冬天来滑的第一个雪场,我记得这里的一切。10号绿道连12号蓝道上山,然后一直到13号蓝道顶头折返,然后一路下坡滑回来。看着地图上那些各色标记和弯弯曲曲的线条,我觉得自己好像昨天才来过这里。还有炉火永远都烧得旺旺的小木屋Poulin,里面的炉子,桌子,椅子,还有木头挂衣架,一切都原封不动还是老样子,好像自己从来都没有离开过。

山腰的小木屋Duclos旁阳光灿烂,里面却没生火,我们在外面稍作休息,碰到了为加拿大雪马(Canadian Ski Marathon)训练的选手,背着好几十升的大背包,一步不停地往山顶的更高处滑过去了。昨天大牛他们也在这里遇到了他,据说是已经连续参加了好多年雪马的资深选手。

每年二月初在魁北克举办的加拿大雪马是整个北美距离最长也最为历史悠久的滑雪赛。比赛要求选手穿传统式雪板,在两天的时间内,完成从翠湖山庄(Mont-Tremblant)到蒙特利尔西部小镇Lachute之间,总共十段距离为160公里的路程。

选手们每天要滑5段,而且必须要在规定时间前通过第4和第5段起点的关门处才能继续之后的比赛。与越野跑的长距离赛事不同,只靠良好的体能和耐力,没有丰富的滑雪经验和优良的技术,也很难顺利完成这样的比赛。

雪马的赛段中不乏连续陡峭的爬升下降,以及十分考验技术的狭窄路段和野道。据说有时候即使是滑雪好手也不得不像女巫那样骑在雪杖上才可以顺利减速下坡。因此一路上都能见到丢弃的断杖,或是拿着绑树枝的修补杖的赶路人。稳妥起见当然可以脱掉雪板走下去,但多折腾几次结局就不容乐观了。

王毅上个月就报名了今年的雪马。雪马采用进阶式赛制,像他这样的新手要从Bronze组开始,完成以后来年就可以升到Silver组,除了要在规定时间内滑完全程,还需额外有不少于5公斤的背负。至于像我们先前遇到那位一样的Gold组选手,还得在比赛的第一天晚上夜宿在露天的Gold Camp。

摸黑就起床,顶着寒风赶一天路,还得在零下几十度的野外风餐露宿一整晚,然后天不亮又再次出发,再顶着寒风赶一天路,真让人难以想象啊。

可短片里那些选手看起来那么欢乐,他们卸下雪板和背包,坐在高高的草垛上,兴高采烈地一边聊天一边喝热汤吃东西,还有穿着兽皮的歌手围着篝火载歌载舞。

寒冷痛苦不堪。寒冷理所应当。寒冷也可以抵抗。

雪马Gold Camp,photo: Jessica Finn/Canadian Geographic

负重的雪马选手,photo: Jessica Finn/Canadian Geographic

王毅来之前就放话说要好好利用这个假期训练,若不是他的这份坚定态度,这段时间我也不可能跟着他每天滑行那么长的距离。早上起来腿疼得路都走不动了,然后看地图商量路线时又两眼发光,或者一起克服了诸多不顺利,终于在月光和彼此的头灯映照下回到起点,回想起来真是些让人振奋的时刻呀。

滑雪让我感受到一种全新的,仿佛从头开始的喜悦。有时候在练习中自然而然地获得进展时,那种之前的喜悦还没有消失,新的喜悦又涌上心头的满足感是无法形容的。还有从高高的山上风驰电掣地冲下来,会有一种莫名的豪情万丈涌上心头,好像自己一下子成了这山坡的主人。

有时候我甚至希望自己进步再慢一点,哪怕比自己力所能及的进度更慢,不去挑战什么目标,也不想入非非,就长久地沉浸在这种纯粹的快乐里……可其实自己也明白这些终归都只是一厢情愿的想法。

一直爬到13道的顶头,再继续往上走15号黑道。雪槽不再有了,雪面上只有轧雪车的车辙印,看不到有雪板滑过的痕迹。没了雪槽的助力,这回真的只能全靠雪板了。几乎全是陡上坡呀,有没有雪槽好像也没什么差别了,反正都得蛮起劲一步一步八字往上爬。拐了好几个弯,总算爬到了头,然后一路急速冲下山。

15,13,12,10,9,7,5,4,3,2,1。

那些一年前让我摔得七零八落的陡下坡都到哪里去了呀,除了黑道还有点小刺激,其他路段都很平缓呀。马上就会有很陡的坡,真的要到陡坡了,我一直念,结果到最后陡坡也没有出现。

人迹罕至的15道,photo: 王毅

回去的路上,密密丛丛的树林里传来呜呜咽咽的尖叫哀号声,但天色太暗了,我们看不真切。是麋鹿吗?它是不是好久都没吃过东西了,又没有屋子住——这么冷的天。我们吐着浓重的白气,披着白茫茫的帽子,一路默默无语。

最远的16道今天还没去呢,也不知道山顶上到底什么景象?

6

photo: 大牛

于是第二天又来。

这回还是三个人。大牛照例一早陪雪鞋组巡山去了。火娃心扎扎和我们一起,这次要一口气滑到16道最顶头的La Taniere,头天晚上的火锅席上就讲好了的。

今天出发得早,时间很充裕,索性直接就上了黑道,改走20-21-22-23,然后连到昨天滑过的15道。一路滑过了好几个小木屋都没停,到了第三个,终于还是忍不住进去了。

炉子是凉的,但没有了风,里面还是温暖宜人。先是王毅给雪板打蜡,接着其他人肚子饿了想吃中午饭,可是没办法生火。

我们抓起包刚想要出门,火娃一转身就拿出来一个打火机。像变魔术一样!

于是开始生火。

木头是早已经砍好了的,码了整整齐齐一屋子,但有点潮,得先用报纸和树皮点燃引火,然后往炉膛里慢慢添细枝,最后才是大木头块。火娃和王毅捣腾了好半天,才把火生起来。

火渐渐大了,在炉膛里熊熊燃烧,毕毕剥剥直响。屋子里一股子潮湿枕木燃烧的气味,那味道真迷人。烤手,烤后背,烤袜子,今天气温有所回暖,每个人都出了汗,一个个围蹲在火炉边,身上蒸腾着白茫茫的水汽。

火娃那家伙好像生火生上了瘾,一边往炉膛里添柴一边哼起了歌。我们每次出去徒步、划船,露营、跑步,火娃一有机会就会唱起来。都是些从来没听过的小调,不晓得他到底从哪里学来的,但经他一唱,悠长又动人,把当时那些画面都随着旋律牢牢地钉在了脑叶的某一褶缝里。

火娃笑起来很明媚,但其实不是那种善于表达的人。在荒野里待的时间久了,难免会遇到一些意料之外的艰苦。我们一起经过那些忍耐而沉默的时刻,他几乎从不表达任何情绪,让人不知道他在想些什么。于是每当看到他突然而至的快乐,都会心头一动,有些惆怅,但马上又会随他一起欢喜起来。

“要不然待会到15道你们去山顶吧,我就在下面的那个Hut里生火等你们。”

“休想。”

“等你们一下来就有火烤多好……”

“不行。”

等每个人都吃饱了,烤暖了,心满意足了,终于下决心出门朝最终的目的地进发了,结果发现好久以前就犯了错,根本就没去到22道,而是拐到了21道返程的路。如今已经无法挽回,只好稀里糊涂地又回到起点。亏我们起先还花功夫讨论是不是所有人都上山这种话题。

火娃不打算滑了,他想再去附近蹬冰式的道上随便玩玩就收工。其实他本来就没特别想去山顶(我怀疑他一开始就打定主意要去山上生火玩的)。

大牛到雪场没多久,刚刚穿衣戴帽完毕,正在给雪板打蜡。他先用熨斗把蜡融滴在雪板上,然后把它们一点一点慢慢地熨涂均匀,再拿塑料板顺着一个方向把蜡刮干净,最后还要用一个铜丝刷把板底从头到尾打磨抛光。他一脸郑重,蓄势待发,让我想起了武士决战前凝神擦刀的情景。

我突然感觉这些天憋在身体里的一股子劲一下子全泄了。再重新出发无论如何也到不了最远的观景台了,重复走老路还有什么意思?也谈不上多么气恼,但就是一下子动力全无了。

“我不想滑了,你们去吧。”

“不,一起滑呀。”

“我滑不动了……”

在不熟悉的雪场滑雪,我们总是结伴的。比起高山速降,越野滑雪的风险要小得多,即使摔伤一般也严重不到哪里去,但怕的是一个人独行时无法获得帮助,一旦不能行动就会迅速失温,所以还是要以防万一。人当然是越多越好的,三个人比两个人好,四个人就算得上是一支圆满带劲的队伍了。

火娃突然顾全起大局来:还是去吧,我也去。

又说:至少要看看到底在哪里走错了,不然又得纠结一整年。

那好,走吧!

于是出门,吸取了上午的教训,一路走一路老老实实查地图,终于找到了罪魁祸首的拐弯处,众人松了一口气,沿着22道一路冲下山。

既然马上就天黑了,索性把23道也滑了吧,火娃已经都站到返回的道上了,又被我们揪回来,反正有头灯呢,有什么好怕的。

滑到最后才终于完全搞明白的雪道图

大牛照例滑在最前面,我们三个前前后后。大牛是我们所有人里面技术最好的,传统式和蹬冰式俱佳。他身体素质本来就很全面,力量和耐力都好。和他一起滑,明明每次都是同时出发,可没过多久就不知不觉变成了追逐赛。

每次碰到那种超长的大上坡,看着他像飞一样直接冲到顶上去,总是让人一下子好绝望。好不容易鼓起勇气冲到一半,刚想停下来喘口气,一抬头就是一个笑眯眯的相机。哎呀,不能表现得太丧呀,只好咬牙继续。其实一冲到顶确实也最节省体力,一旦在上坡过程中减速或突然停下,雪板就再也加不起来速,只能放弃雪槽,改成八字螃蟹上坡,那样反而费时也费力。

拼命追赶的时候也会暗自嘀咕,他板子多好啊!他腿多长,多有力气啊!可无论如何,还得努力追,追着追着,好像自己也越滑越顺畅了。

雪又下起来了,下雪是没有声音的,四周好像更静了,偌大的雪场里可能又只剩我们几个人了。此时每个人都很专注,默默无声地往前滑,不像平日里跑步总是嘻嘻哈哈的。

不下雪的时候我们总一起跑步,就是因为都喜欢在山野里跑步我才认识了他们每一个人。那些一起在山野里奔跑的时刻,那些涂抹着季节色彩的山道,无论远近,回想起来都恍然若梦,却也都是生活里最普通真实的日常。

春天,是抹在树上到此一游的泥手印,是涨满水的小河边钻出来的第一朵鸢尾花,是傍晚清亮的春霞和飞舞的蒲公英;夏天,是山道上熊熊生长气势逼人的植物,是顶着树叶瞪着人发呆的小浣熊,是无休无止的虫鸣和蛙叫,是甜腻得让人昏昏欲睡的夜的呢喃;秋天是波浪般起伏的麦穗,是头顶和脚下的金色画卷,是又甜又酸的野苹果,也是满溢着芬芳的凛冽山风。

大自然的三百六十五天每一天皆有真意,我们就是热衷于这样的四处游荡,一次又一次地把自己浸泡在其中,一次又一次地叹为观止,一次又一次地认识到早已忘却的脆弱,也一次又一次地找回了与生俱来的鲜活和强烈。

而在这寒冷寂静的魁岭雪原上,我终于意识到,即使在冬天,我也不再愿意只当一个体验者,只是走马观花地体验一个又一个北方的冬天,我想活在冬天里。像荒野里的那些动物,那些植物一样,真正地活在冬天里。

我们最后一次经过山脚下的Poulin小屋时,天已经完全黑透了,只剩不到四公里的回程路了。我们疾驰在雪道上,大牛和火娃在前面,王毅在我身后,四个人三盏灯,四周悄无声息,只有脚下雪板的刷刷声,以及疾走的光影在松林间一闪一逝。

我想起极北地摄影师星野道夫曾经在他的一本书里写道:人的一生,总是为了追寻生命中的光,而走在漫长的旅途上。

有了这光,冬天真是不一样了啊。

回应

回应

回应

回应

回应